日本の着物の歴史

おそらく、最も有名な日本の衣料品で、平安時代の着物の始まりは、千年以上前のことです。 もはや日常の選択ではありませんが、結婚式、葬儀、茶道などの特別な機会には、この伝統的なガーベットがまだ着用されています。 この複雑な衣装についてもっと知る。

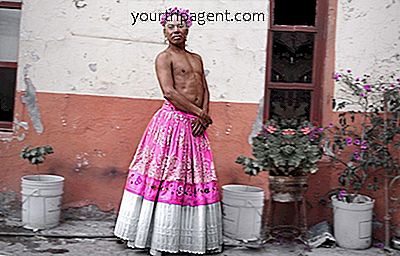

日本の平安時代(794-1185)には、現代の着物に似た服が着用され始めました。 それはしばしば中国の影響を受けた 袴 (ロングスカートのタイプ、またはズボンに類似した脚を分離するための分割の有無にかかわらず)、または mo。 後で、着物スタイルの衣服を着るのが流行しました。 袴。 これは着用者が布を閉じたままにする新しい方法を必要とすることを意味した。 それで 帯、ウエストの周りに身に着けられた広いサッシが生まれました。

鎌倉時代(1185-1333)では、着物は日常的な服装になっていました。 レイヤリングは流行しました。 これは伝統的な日本の色の組み合わせが生まれた時だと考えられます。 これらの色は、通常、季節、性別、時には政治的および家族的な関係に基づいています。 着物作りは江戸時代(1603-1868)に特化した工芸品となりました。 いくつかの着物は文字通りの芸術作品であり、家庭以上の費用がかかります。 人々は着物を守り、家族に渡します。

着物は、主に汎用性があるなど、さまざまな理由で人気がありました。 どのシーズンにも合うように、レイヤーや変更が簡単にできます。 重い絹の着物は秋と冬に着用できますが、軽いリネンと綿の着物 浴衣夏に着用することができます。 浴衣 季節の夏の祭りや花火の展示の際にはまだ一般に着用されています (ミヤビ)。

江戸時代から、男性と女性の着物の様子はほとんど変わっていません。 しかし、最終的には、着物の複雑さと、必要な厄介なサンダルが邪魔になりました。 着物は、明治時代(1868-1912)に流行した。